上善若水,水利万物而不争。万物依傍着水生存,依赖着水发展。湖州,这座因水得名的城市,因水而山川秀美,因水而烟雨江南。

2013年底,省委十三届四次全会上提出“五水共治”的概念,并被写入2014年政府工作报告。从此,浙江开启了全民治水的新征程,浙江的山水也因此而脱胎换骨。在我校,也有一群“河小青”,他们积极响应省委号召,剿灭劣V类水,从暑期社会实践“五水共治”专项服务到“河小青”助力剿灭劣V类水集中行动,从征集“五水共治”科技创意发明到水质监测调查服务行动……都活跃着他们的身影。越来越多的学子加入到“河小青”队伍中,成为了“五水共治”路上一股不容忽视的力量。

创新创业“圆梦”科技治水:水清更节能

伴随着“五水共治”的号角吹响,“科技治水”也顺势而出,若要治水,积极依托科技创新,积极利用青年学生的智慧引领科技治水,倡导节能治水。

近日,我校广泛征集以“五水共治”为主题的发明制作,鼓励学生积极申报科研项目,在研究中形成发明专利。来自生命科学学院的“河小青”们积极发挥专业优势,运用专业水质检测仪器,对水质净化做了科学的分析调研。“这个藻毒素化学性质相当稳定。在水中自然降解过程十分缓慢,对水质影响很大。”来自生命科学学院的王奕棉告诉记者,“藻毒素对人类健康也有很大威胁。”在她的带领下,“河小青”们进一步研究,完成了“湖州市饮用水源地藻毒素污染特征调查及其调控技术的初步研究”这一项目,系统地研究了湖州三大饮用水源地的营养化状态,深入分析了藻毒素污染特征并提出了如何降解的措施,为解决水源富营养化提供可能性,也为“五水共治”系列志愿服务提供了强大的科技支持。

此外,“河小青”志愿团队积极抓住“3•22世界水日”、“6•5环境日”、“8•15湖州生态文明日”等契机,在全校范围内开展了“长明灯•长流水”等专项节能整治活动,定期巡查所属学院周边教室、场馆的电灯和水龙头,护好水源地,治水更节能。“河小青”的身影不仅在校内频繁出现,在校外也随处可见,他们以培养中小学生节水意识为目的,在中小学志愿服务基地组织了节水小课堂。在周边社区、街道,志愿者开展了“争做节水好公民,我为节水想点子”的节水金点子征集活动和以“垃圾分类”为主题的宣讲活动,将环保治水,科技治水的理念渗透到每一位市民心中。

校院合作“助力”多举措治水:水清更美好

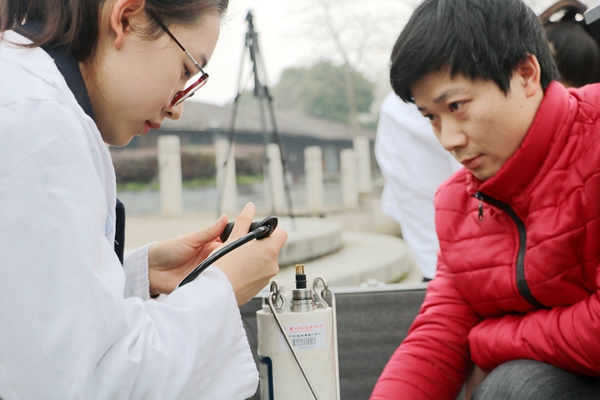

“我们出征啦!”3月18日上午9时,“河小青”志愿者服务团队在学校东校区数字图书馆前参加了出征仪式,并宣誓以表治水决心。随后,各学院“河小青”志愿者跟随所结对的河流的河长巡查各段河流、河段排水口及沿河两岸,捡拾周边的垃圾,进行河道清理工作。“每一处我们都会细细查看,每一次获取的情况也都要详细写入‘河小青’日记。”生命科学学院志愿者托其专业优势,通过考察和总结水生生物对水质的净化作用,对水样进行采集、检测和监督,形成“河小青”调查日记,再将相关数据反映给河长和市治水办,形成了“河小青”与“河长”之间合力。

“参差楼阁起高岗,半为烟遮半树藏,百道泉源飞瀑布,四周山色蘸幽篁。”这样一幅美好的山清水秀江南人家图出自一名艺术学院“河小青”之手。在湖州的各条主要步行街上,来自艺术学院的“河小青”们用他们的双手绘制了干净整洁的河流风景画,并将它们分发给市民,用艺术的手法呼吁人们保护河道整洁。而在湖州的社区中,来自社会发展与管理学院、理学院、医学院的志愿者则为市民们开办了一场防洪避险知识的培训会,提高市民对防洪的认识;教师教育学院则通过“青柚空间”小学生德育站、“三点半课堂”将水环境治理方面的知识结合到对小朋友的辅导课程体系中,让更多小朋友了解节约用水、防治水污染等方面的知识。与此同时,政治学院、外国语学院、工学院和信息工程学院一些志愿者们走上街头,走进社区,分发手绘的“五水共治”宣传单和环保袋,普及“五水共治”知识,将科学的生态环保理念带给市民。

长效机制“定心”治水功效:水清更源长

“要把这场硬仗一以贯之地打下去,不获全胜决不收兵。”对于治水这场攻坚战,夏宝龙书记无比坚定的态度代表了浙江人民的心声。治水是一场难仗、硬仗、恶仗,不可能轻而易举、一蹴而就、一劳永逸。我校深谙此道,建立健全长效机制,全面落实“河小青”志愿服务,以志愿服务精神促进“五水共治”一贯到底。

我校深入贯彻实施治水志愿服务,建立了一套“五水共治”志愿服务长效共建机制,以“六大行动”助力“五水共治”,推进治水专项志愿服务常态化。从学雷锋志愿服务活动到“世界水日”志愿服务活动,我校已经开展了多场专项治水活动,覆盖了湖州三县两区的各大主要河道。

“我们还将选拔一批‘河小二’,结对学校周边河流,对河段重要排水口进行定期检查,积极反馈到河长及相关职能部门。志愿者们会成为湖城靓丽的风景线!”学校团委负责人这样说道。在接下来,我校还将积极同周边地区协作,开展志愿者定期回访河流活动,并将“五水共治”同学生的第二三课堂学习成长相结合,确保治水功效长期化,制度化。

问渠那得清如许,为有源头活水来。接下去,我校还会在“五水共治”的道路上砥砺前行,为美丽湖城、美丽浙江贡献青春力量。

摄影:祝洁辉、李建纲、张皓一、王居易

中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号  浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部

浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部![]()